Das Wahre, Gute und Schöne aus christologischer Perspektive

10. Juli 2024

Buchvorstellung

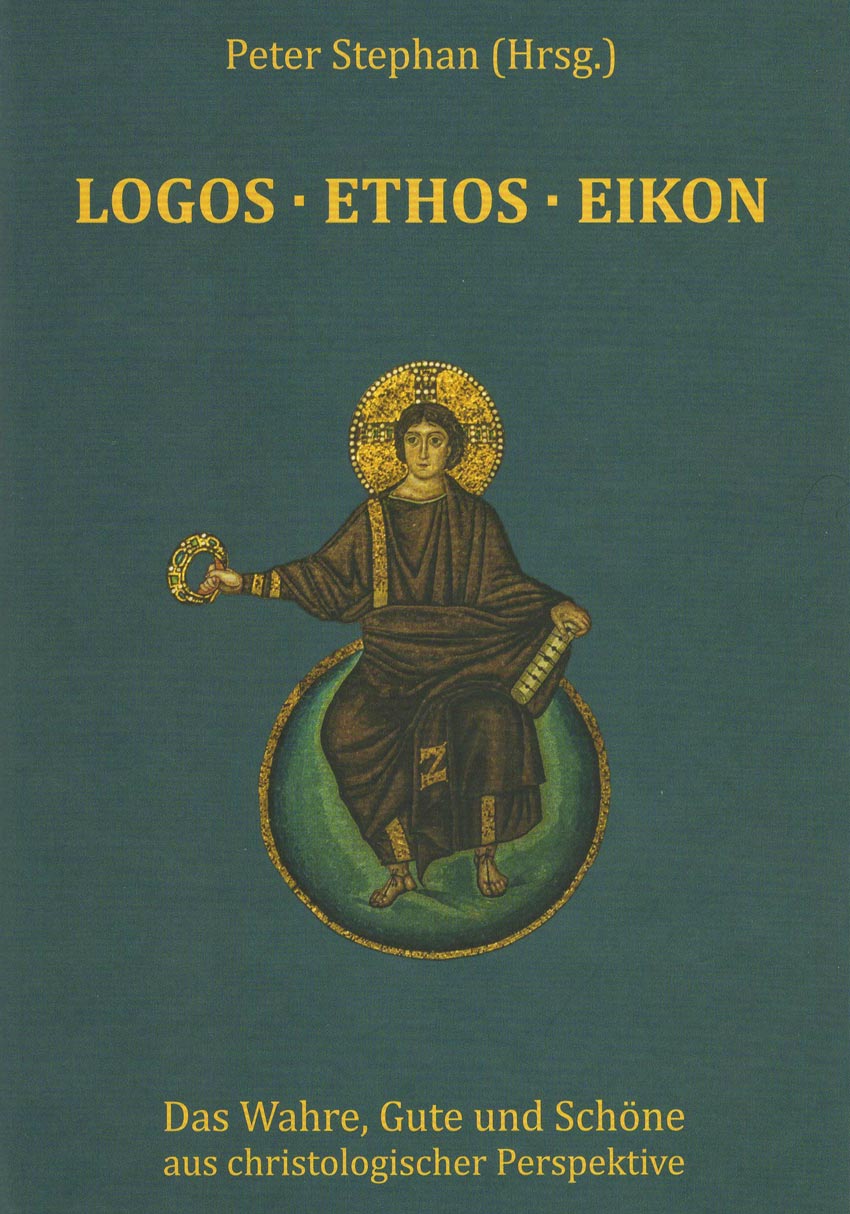

Der Buchumschlag;

Christus als Pantokrator

Ganz ohne ironisches Augenzwinkern vom Wahren, Schönen und Guten zu sprechen, erfordert heutzutage schon ein beträchtliches Maß an Unverfrorenheit. Dem Zeitgeist, der momentan die Räume von Wissenschaft und Kultur unerbittlich regieret, gilt diese von toten, alten, weißen Männern – am bekanntesten darunter die Weisen Sokrates, Plato und Aristoteles aus dem griechischen Altertum – beschriebene Dreiheit als höchst verdächtiges Relikt aus der Zeit des noch verdächtigeren „Christlichen Abendlandes“ – und dabei weiß doch heute schon jedes Kindergartenkind aus einer rot-grün beherrschten Stadt, daß nur die Lüge, die Häßlichkeit und Verderbnis die wahren Werte der neuen Weltordnung zum Ausdruck bringen. JedeR – das „r“ an dieser Stelle ist von geradezu existentieller Bedeutung und kann gar nicht fett genug geschrieben werden – jedeR Transfrau von einer beliebigen Drag Queen Story Hour in besagtem Kindergarten kann das bestätigen. Kölns Stadtdechant Robert Kleine, der seine Kirche zum diesjährigen Pride-Aufmarsch angemeldet hat, wird ihm sicher begeistert zustimmen.

Der Potsdamer Kunsthistoriker und Architekturtheoretiker Peter Stephan hat nun die doppelte Unverfrorenheit, von dieser Dreiheit in ihrer klassischen Form nicht nur zu sprechen, sondern ihr auch noch ein ganzes Buch zu widmen, und das überdies unter dem einer töter als toten Sprache entstammenden Titel „Logos – Ethos – Eikon“. Der hiemit anzuzeigende Sammelband, den Stephan als Herausgeber gesammelt und betreut hat, beleuchtet das unzeitgemäße Thema nun auch noch „aus christologischer Perspektive“ – schlimmer gehts nimmer.

Für den Scribenten, der einen Sammelband vorstellen will, stellt sich regelmäßig das Problem, wie man mit 19 Beiträgen von 18 Autoren umgehen soll, ohne den Umfang des Originals – hier sind es 380 freilich locker gesetzte und reich illustrierte Seiten – womöglich noch zu übertreffen. Die hier gewählte Lösung besteht darin, zum einen (leicht gekürzt) das Eingangskapitel des Bandes selbst zu übernehmen, in dem der Herausgeber darlegt, wer und zu welchem Einzelthema zu dieser Sammlung beigetragen hat, wie das alles zusammenhängt und warum dabei auch immer wieder von Liturgie die Rede ist. Um einige der Namen hier vorweg zu nennen: Kardinal Müller, Erzbischof Gänswein, Martin Mosebach, Heinz-Lothar Barth, Peter Kwasniewski… Herausgeber bietet damit sozusagen die Innenperspektive.

Zur Ergänzung dieser Einleitung bieten wir wir dann noch ein Link zu einer praktischerweise bereits im Netz erschienenen Rezension (C. V. Oldendorf auf „katholisches.info“), die aus einer Außenperspektive der einzelnen inhaltlichen Aspekten näher nachgeht und dabei auch einige (wohlwollend) kritische Anmerkungen anbringt. Wer danach das Bedürfnis empfindet, sich mit dem einen oder anderen Thema näher zu befassen – und viele dieser Einzelthemen dürften für viele Leser von „Summorum Pontificum“ sehr interessant sein – kann das Buch beim Verlag oder im allgemeinen und Internet-Buchhandel zum Preis von € 29,85 beziehen.

Peter Stephan: Die christozentrische Wende – ein neuer Blick auf eine alte Wahrheit

Um eine Neuausrichtung, um dieses Schauen auf Christus (vgl. Hebr 1,2) geht es auch in diesem Band. Experten verschiedener Fachrichtungen zeigen anhand von Fallbeispielen aus Theologie, Philosophie, Geschichte, Philologie, Musikwissenschaft, Literatur, Kunst- und Architekturgeschichte, wie Elemente der Liturgie, Grundwerte des Glaubenslebens und Meisterwerke der Kunst plötzlich wieder Sinn ergeben, sobald wir die anthropozentrische Sichtweise aufgeben und die Welt wieder aus einer christozentrischen und ganzheitlichen Perspektive betrachten. Als Orientierung dienen dabei drei christologische Eigenschaften, die sich mit drei philosophischen Grundbegriffen verbinden lassen: der Logos, in dem Christus sich als die Wahrheit offenbart, das Ethos, das uns auf dem von Christus gewiesenen Weg zum Guten führt, und das Eikon, im dem sich das Schöne zeigt, das in Christus Gestalt angenommen hat. (...)

Den Anfang bildet eine QUAESTIO. In ihr fragt Ludwig Kardinal Müller nach der Dringlichkeit der christologischen Wende. Der Glaubensabfall weiter Teile der gegenwärtigen Kirche und die damit einhergehende Verleugnung Christi weisen erschreckende Analogien zu jenen apokalyptischen Dystopien auf, die der deutsche Atheist Friedrich Nietzsche herbeigesehnt und vor denen der russische Religionsphilosoph Wladimir Sergejewitsch Solowjew gewarnt hat. In beiden Dystopien spielt das Papsttum eine herausragende Rolle. In Nietzsches Welt des Herrenmenschen ist Gott tot, der Papst eine arbeitslos gewordene traurige Gestalt. Bei Solowjew weist ein philanthropischer Weltenherrscher, den man durchaus mit dem mittelalterlichen Fürst Welt oder dem Antichristen gleichsetzen kann, dem Petrusnachfolger die Aufgabe zu, der neuen Ordnung einen spirituellen Anstrich zu verleihen. Das Verhalten des Papstes und vieler Kirchenfunktionäre, die sich einer vermeintlich philanthropischen Weltregierung unterwerfen und dabei eine deistisch-pantheistische Allerlösungsreligion propagieren, erinnert durchaus an gegenwärtige Zustände. Den Widerpart zu dieser säkularen Apostasie bildet ein Papsttum, das – seinem ursprünglichen Sendungsauftrag folgend – die Erlösung des Menschen und die Einheit der Welt allein in Christus sucht.

Nach diesem Einstieg folgt die eigentliche Trilogie, in der die Autoren – gleichsam als Fachgutachter – zu den Aspekten Logos-Ehtos-Eikon Stellung nehmen. Die Rubrik LOGOS leitet ein Beitrag des klassischen Philologen Heinz-Lothar Barth ein. Barth legt dar, daß im Unterschied zur innerweltlichen Allianz von anthropozentrischer Theologie und modernem Säkularismus die spirituelle Synthese von Christologie und antiker Philosophie keineswegs willkürlich ist. Nach biblischer Überlieferung ist Gott die Vernunft, also der Logos schlechthin ist. Diese Vernunft hat sich, ehe sie in Christus Mensch geworden ist, in der griechischen Philosophie angekündigt, ihre Ankunft gleichsam vorbereitet – ein Gedanke, der nicht nur bei den lateinischen und griechischen Kirchenvätern, sondern auch in der Regensburger Rede Benedikts XVI. eine zentrale Rolle spielt. Weil Gott die Vernunft ist, kann seine Existenz nach der Lehre der Scholastik und nach Aussagen des Ersten Vatikanischen Konzils sogar durch die menschliche Vernunft erkannt werden. Die Maxime „Credo, quia absurdum (ich glaube, weil es absurd ist)“, die dem Kirchenvater Tertullian vor allem von Vertretern der Aufklärung zugeschrieben wurde, um den katholischen Glauben als irrational zu delegitimieren, ist daher völlig ahistorisch, zumal Tertullian selbst ein Vertreter vernunftbasierten Glaubens war.

Der Vorwurf der Irrationalität wird indes auch von Kritikern innerhalb der Kirche erhoben, besonders mit Blick auf die Alte Liturgie, deren geheimnisvolle Riten auf ähnliche Weise als Blendwerk gedeutet werden wie Pozzos Deckenfresko. Ihnen antwortet der Philosoph und Kunstwissenschaftler Peter Kwasniewski mit einem Beitrag über den propädeutischen Charakter des Vetus Ordo Missae. Unter Berufung auf Augustinus legt er dar, daß gerade die mystischen Elemente der Liturgie vernünftig sind; nicht nur, weil sie der Unergründlichkeit Gottes und der durch ihn gewirkten Sakramente, insbesondere der eucharistischen Wandlung, angemessenen Ausdruck verleihen, sondern auch, weil sie dazu anhalten, über das, was sich dem Verstand zunächst entzieht, nachzusinnen, um schrittweise zu einem tieferen Verständnis der übernatürlichen Dinge zu gelangen. Der Sinn für das Geheimnisvolle wird zu einer Schulung des Verstandes. Oder um es mit Benedikt XVI. zu sagen: „Der Begriff des Mysteriums ist im christlichen Glauben untrennbar von dem des Logos. Die christlichen Mysterien sind ... Logos-Mysterien“ (Joseph Ratzinger, Ein neues Lied für den Herrn. Christusglaube und Liturgie in der Gegenwart, Freiburg i. Br. 2007, S. 184).

Den vernunftgemäßen Charakter der Liturgie behandelt auch der Patristiker und Kirchenhistoriker Michael Fiedrowicz. Als Fallbeispiel dient ihm die Gebetsformel „rationabilia meditantes“. Gemeinhin wird sie mit „Geistiges sinnen“ oder Gottes „Wort nachsinnen“ übersetzt. Beide Varianten beruhen auf der Überlegung, daß sich das griechische Ursprungswort zu rationabilis, nämlich logikós, von lógos ableitet, das seinerseits ‚Sinn‘ und ‚Wort‘, aber eben auch ‚Vernunft‘ bedeutet. Diese dritte Bedeutung, die in den deutschen Übersetzungen der Oration keine Berücksichtigung fand, ist historisch gesehen jedoch die entscheidende. Entstanden ist sie unter Papst Gelasius I. (492–496) in Abgrenzung von den altrömischen Lupercalienfesten, die trotz ihres exzessiven Charakters auch von Christen gefeiert wurden. In der Auseinandersetzung mit dem heidnischen Brauchtum, so wird deutlich, setzte die Kirche von Anfang an auf eine Theologie, die Christus als das Vernunftprinzip schlechthin deutete.

Indes zeigt sich das Unverständnis gegenüber dem eigentlichen Wesen der Liturgie nicht nur in der ungenauen Übersetzung einzelner Gebetsformen. Nach Rudolf Michael Schmitz, Generalvikar des Instituts Christus König und Hohepriester, stellt die Meßreform von 1970, die sich keineswegs auf den Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils berufen kann, das Wesen der Kirche grundlegend in Frage: Was der Welt entzogen war und auf eine höhere, überzeitliche Wirklichkeit hinauswies, wurde im Rahmen einer „anthropologischen Wende“ den „Verhältnissen und Bedürfnissen der Gegenwart“ unterworfen. Interessanterweise wurde diese Entwicklung maßgeblich durch Romano Guardini vorbereitet, der die Liturgie in dem Bemühen, sie der Gemeinde näherzubringen, als einen „Selbstausdruck des Menschen“, definierte. In der Folge, so Schmitz, sei der Kultus zu einem alltäglichen Gebrauchsgegenstand herabgesunken. Statt in der Liturgie Gott zu dienen, habe der Mensch sich die Liturgie selbst dienstbar gemacht. Für ihn, so ließe sich ergänzen, bedeutet Subjekt-Sein nicht mehr, sich Christus zu unterstellen, sondern sich über ihn zu erheben. Die wahre Liturgie hingegen will – und hier schließt sich der Bogen zu Kwasniewskis Überlegungen – den Gläubigen gerade durch das, was sonst nicht faßbar ist, capax Dei machen, also aufnahmefähig für Gott. Sich dieser Gnade zu öffnen, ist Schmitz zufolge ein wahrer Akt der Vernunft. Die Treue zur überlieferten Liturgie bedingt aber auch eine Treue zu Christus, der als Hoherpriester der wahre Liturg ist.

Die Treue zur Liturgie und zu Christus steht auch im Mittelpunkt der Ausführungen von Weihbischof Athanasius Schneider. Treue bedeutet nach katholischem Verständnis das Festhalten an der Tradition. Tradition wiederum meint – anders als im heutigen Sprachgebrauch – nicht nur Überlieferung und schon gar nicht nur eine Art von folkloristischen Brauchtum. Das Wort leitet sich von tradere (übergeben) ab und bezeichnet die Fülle an Vorschriften und Glaubenswahrheiten, die das Gottesvolk schon im Alten Bund von Jahwe empfangen hat und die Christus im Neuen Bund seiner Kirche ‚übergeben’ hat: zu treuhänderischer Verwaltung und ohne das Recht, darüber eigenmächtig zu verfügen. Daher gibt es eine liturgische Kontinuität, die bis ins Alte Testament zurückreicht und als ein besonderer Ausweis von Rechtgläubigkeit gelten kann. Hüter dieser Rechtgläubigkeit ist der Petrusnachfolger: als oberster Repräsentant des Lehramtes, aber auch als irdischer Sachwalter des Logos. Als solcher ist er gerade auf dem Gebiet der Liturgie wie kein anderer zum Wahrer der Tradition berufen.

Die von Weihbischof Schneider behandelte Treue zur (liturgischen) Tradition als Ausdruck eines besonderen Gehorsams gegenüber Gott leitet zur zweiten Rubrik über, die dem ETHOS gewidmet ist – zu keinem diffusen „Weltethos“, das auf eine innerweltliche Relativierung von Werten zielt, sondern zu einem Ethos, das seinen Ursprung in der konkreten Einheit mit Christus hat.

Zu Beginn spricht der Schriftsteller Martin Mosebach über das Martyrium der 21 Kopten, die im Jahr 2015 von Anhängern des ‚Islamischen Staates‘ enthauptet wurden. Im Unterschied zu den gängigen Vorstellungen des Westens sahen die Ermordeten sich nicht als wehrlose Opfer eines religiösen oder politischen Konflikts, sondern als Blutzeugen, die mit dem Tod ihr irdisches Leben krönten. Daß diese urchristliche Denkweise sich bei den ägyptischen Christen bis heute gehalten hat, ist wesentlich ihrer Liturgie zu verdanken, die vor allem als ‚Theourgie‘ erlebt wird: als ‚Gottesherstellung‘ beziehungsweise mystische Vergegenwärtigung der göttlichen Wahrheit und des göttlichen Sittengesetzes, die tief in das Alltagsleben der Menschen hineinwirkt. In einem ganz anderen Ausmaß als die westliche Glaubenspraxis erfüllt der koptische Gottesdienst, was Johannes Paul II. in seinem Apostolischen Schreiben ‚Vicesimus Quintus Annus‘ von der Liturgie grundsätzlich fordert: eine Quelle der Lebenskraft zu sein. Diese Lebenskraft befähigte „die 21“ auch, für Christus zu sterben, um das wahre Leben zu erlangen. Der propädeutische Charakter der Liturgie, von dem Kwasniewski spricht, erlangt hier eine zusätzliche Dimension. Zugleich wird die Vorbereitung auf das Paradies zur vielleicht eindrucksvollsten Form liturgischer participatio actuosa, die sich denken läßt.

Der Bereitschaft, sich Gott ganz hinzugeben, widmet sich auch der Dogmatiker Manfred Hauke, und zwar aus mariologischer Perspektive. Der freie Wille ist nach katholischer Lehre dazu berufen, mithilfe der göttlichen Gnade andere Menschen zum Glauben und damit auch zum ewigen Heil zu führen. Die zentrale heilsgeschichtliche Gestalt, in der sich die Hingabe des freien Willens vollendet hat, ist zunächst der Erlöser selbst. Doch auch Maria fällt eine Schlüsselfunktion zu, hat sie sich durch ihre freie Entscheidung „Mir geschehe nach deinem Wort“ dem Erlösungswerk Gottes doch vorbehaltlos zur Verfügung gestellt. Durch die vollständige Öffnung gegenüber dem Logos, dem göttlichen Wort, hat sie den Logos in sich Mensch werden lassen. Insofern hält Hauke es sogar für zulässig, von ihr als einer „Miterlöserin des Menschengeschlechts“ zu sprechen: nicht im Sinne eines gleichberechtigten Wirkens, wohl aber im Sinne einer untergeordneten Mitwirkung. Letztlich stehe Maria für eine Bereitschaft, die auch für den Liturgen beispielhaft sei: Gott als ein Werkzeug für die Erlösung anderer zu dienen.

Die Vorstellung, daß Maria am göttlichen Erlösungswerk einen wesentlichen Anteil hat, wird auch bei einem Autor behandelt, an den man zunächst nicht denken würde: bei Johann Wolfgang von Goethe. Der Informatiker und Literaturforscher Wolfgang Koch eröffnet einen Blick auf die marianischen Elemente im Werk des Dichters, insbesondere in ‚Faust II‘ und in ‚Wilhelm Meister‘. Nicht zuletzt in Abgrenzung von einer mephistophelischen Welt, die durch keine höhere Vernunft erleuchtet wird, sondern einem rein mechanischen Newtonschen Rationalismus unterworfen ist (und damit in gewisser Hinsicht eine Variante zu den bei Kardinal Müller geschilderten Weltordnungen NIetzsches und Solowjews darstellt), entwickelt Goethe ein Bewußtsein für die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Diese Erlösung kann durch den sakramentalen Akt der Beichte, vor allem aber durch die Fürbitte Marias als Mittlerin der Gnaden bewirkt werden. Im Widerspruch zur modernen Literaturwissenschaft deutet Koch die Bezüge zum Sakrament und zur Gottesmutter nicht als rein poetische Metaphern, sondern als das Zeugnis einer Affinität zum Katholizismus, die vor allem das Alterswerk des Dichters geprägt habe. Damit folgt er einer Überlegung Martin Mosebachs, wonach Goethes Leben protestantisch, sein Werk aber katholisch gewesen sei.

Aus einer ekklesiologischen Perspektive wird das Thema Ethos in den beiden nachfolgenden Beiträgen behandelt, die sich mit dem Scheitern zweier zentraler Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils befassen: der Einheit im Glauben und der Reform der Kirche. Der Dogmatiker und Bioethiker Ralph Weimann argumentiert, daß die Einheit der Konfessionen sich nicht durch äußeres Handeln erreichen lasse oder gar eine Negierung grundlegender Unterschiede, wie sie vor allem der heutige Ökumenismus praktiziere. Die vielfach zu beobachtende Relativierung oder gar Nivellierung von Glaubenswahrheiten führe sogar von der Einheit weg. Hinzu komme, daß anders als der Verlorene Sohn im gleichnamigen Gleichnis (vgl. Lk 15,11-32), ein großer Teil der westlichen Gesellschaft überhaupt kein Bedürfnis mehr verspüre, zum Vater zurückzukehren. Und längst gehe es nicht mehr nur um die Einheit zwischen den Konfessionen. Säkularismus und Neuheidentum hätten auch die Kirche erfaßt und zu inneren Spaltungen geführt. Gefordert sei daher eine Neuausrichtung auf den Logos und die durch ihn geoffenbarte Wahrheit, wobei das Streben nach Heiligkeit und die Sehnsucht nach Christus die Triebfedern seien. Wie auch Kardinal Müller sieht Weimann die Einheit der Christen allein in der Einheit mit Christus.

Ganz ähnlich äußert sich aus kirchenrechtlicher Perspektive der ehemalige Churer Bischofsvikar Martin Grichting. Auch er sieht die Wiederherstellung der Einheit mit Christus als das eigentliche Ziel einer Kirchenreform an. Wie Weimann ist er davon überzeugt, daß diese wahre Reform nicht in kirchenpolitischem Aktivismus, sondern in einer neuen Zuwendung zu Gott besteht. Benedikts XVI. bis zum Schluß geäußerte Hoffnung, die vom Zweiten Vaticanum gesetzten Impulse seien ausreichend, würde das Konzil nur authentisch rezipiert und entschieden genug umgesetzt, haben sich seiner Überzeugung nach aber spätestens mit der Römischen Bischofssynode 2021 bis 2024 als illusorisch erwiesen. Infolge einer falschen Gleichsetzung von Kirche und Konzil mit ‚Ratsversammlung‘ (griechisch ekklesía) habe sich ein Gremienkatholizismus etabliert, der die Synodalität der Weltkirche zum plebiszitären Dauerevent erhebe, Glaubenswahrheiten wie parlamentarische Beschlußvorlagen behandele und in innerkirchliche Selbstbezüglichkeit versinke, anstatt die Welt durch Evangelisierung auf das Gottesreich hin zu verändern. Als Fazit steht die schon von Johannes Paul II. geäußerte Erkenntnis, daß die Kirche keine Reformer braucht, sondern Heilige.

Weit heterogener als die beiden ersten Teile ist der dritte Teil der Trilogie, der sich dem EIKON widmet, genauer: den verschiedenen Arten, in denen Christus dem Menschen auf sinnlich erfahrbare Weise begegnet: in der Musik, der Skulptur, der Malerei, der Baukunst, aber auch der Architektur des Universums.

Der Kunsthistoriker Wolfram Morath-Vogel erläutert am Beispiel der hochgotischen ‚Gerhart-Madonna’ in der Erfurter Severikirche (um 1330) den christologischen Bedeutungsgehalt hochgotischer Madonnenskulpturen. Bereits die Lukas-Madonnen, die im Mittelalter als Werke des gleichnamigen Evangelisten galten, belegen, daß die vorreformatorische Kirche der Bildkunst neben dem geschriebenen Wort Offenbarungsqualitäten beimaß. Eine zusätzlichen Offenbarungscharakter erlangten die Madonnenskulpturen des Hochmittelalters. Haftete dreidimensionalen Großfiguren zunächst noch mehr als den zweidimensionalen Darstellungen der Geruch des Götzenbildes an, so wurde diese Scheu via Umdeutung durch einen neuen Bezug zur Inkarnationstheologie überwunden. Weit mehr als in der Malerei ‚verkörpert’ die dreidimensionale Madonna im buchstäblichen Sinne den Leib, aus dem ihr Sohn gewachsen ist. In ihrer vollplastischen Erscheinung manifestiert sich die Epiphanie, das ‚Hereintreten’ Jesu in die Welt. Maria wird dadurch selbst zu einem Sinnbild der Inkarnation. Damit wird auch ihre schon bei Manfred Hauke beschriebene Doppelfunktion als Empfängerin und Mittlerin der göttlichen Gnade faßbarer.

Der Herausgeber beschäftigt sich unter ikonographischen Gesichtspunkten mit einem Werk, das dem Venezianer Giovanni Bellini (um 1437–1516) zugeschrieben wird. Es folgt dem klassischen Motiv der Engelspietà, also der Darstellung des toten Christus im Grabe, dessen aufgerichteter Oberkörper dem Betrachter von zwei Engeln präsentiert wird. Diese traditionelle Form des Andachtsbildes soll den Gläubigen dazu anhalten, sich in das Leiden Christi zu versenken. Bellini verlieh diesem Bildmotiv nun eine intime Innigkeit, die Teile der Kunstgeschichte als kitschig kritisieren. In Wirklichkeit hat er es jedoch mit einer neuen Aussage versehen. Er zeigt den Augenblick, in dem Christus durch einen der beiden Engel von den Toten erweckt wird. Diese Neudeutung erschließt sich aber nur, wenn man erkennt, daß Bellini – und in seiner Nachfolge auch Giorgione und Veronese – ganz bewußt mit der Semantik des griechischen Begriffs Logos arbeiten. Wie Christus, der von Gott kommende Logos, durch das von Gabriel gesprochene Wort (lógos) in Maria Mensch geworden ist, so wird er durch das Wort eines Engels in die göttliche Herrlichkeit zurückgerufen. Seine Inkarnation und seine Auferstehung bewirkt der Logos gleichsam durch sich selbst.

Der sich anschließende Essay des Juristen und Kunsthistorikers Johann von Behr leitet zur Architektur über. Wie kein anderer Gebäudetypus verkörpert die gotische Kathedrale das Wesen des Logos: in ihrer auf den christlichen Neuplatonismus zurückgehenden Lichtmetaphysik, in der Rationalität ihres Entwurfs und der Logik ihrer Konstruktion, aber auch als ein Abbild des vom Logos erschaffenen Kosmos. Diese Sinngehalte wieder ins Bewußtsein zu rufen, ist heute mehr denn je geboten. Die Debatte über den Wiederaufbau von Notre-Dame de Paris hat in erschreckendem Maße gezeigt, wie wenig moderne Stararchitekten und Kunsthistoriker über die Spiritualität gotischer Sakralarchitektur wissen. Vielen gilt die Kathedrale als eine reine Machtarchitektur, die sich einzig der Ausbeutung einer in Unwissenheit gehaltenen Bevölkerung verdanke. Wie von Behr zeigt, waren die gotischen Kathedralen in Wirklichkeit aber Manifestationen eines hochwissenschaftlichen Vernunftdenkens. Wenngleich die Kathedralgotik ihren Ursprung in den französischen Kronlanden hat, zeugt sie weniger von der Macht irdischer Könige als von der Universalherrschaft Christi, des Königs der Könige. Vor allem aber waren die Kathedralen Gemeinschaftsprojekte der gesamten Bevölkerung, wobei selbst Mitglieder des Hochadels sich nicht zu schade waren, niedrigste körperliche Arbeiten zu verrichten.

Als ein Abbild des Kosmos zeugt die Kathedrale vom göttlichen Logos, der als Deus Artifex die Welt wie ein Baumeister nach den Prinzipien der Vernunft und der Harmonie gestaltet hat. Daß der christliche Deus Artifex den Antitypus zu Solowjews Weltenbaumeister im Beitrag von Kardinal Müller bildet, ist selbsterklärend. Doch wie konnten sich die verschiedenen Vorstellungen von einer die Welt planvoll schaffenden Schöpferkraft überhaupt entwickeln? Aufschluß gibt, soweit es die Antike betrifft, der klassische Philologe Christian Pietsch. Dachte sich die vorsokratische Philosophie die Welt noch als reine Materie, in der alle Veränderungen ihre Ursache in den Eigenschaften der Elemente haben, ging die Stoa bereits von einem das Weltganze planvoll gestaltenden Logos aus, den sie jedoch gleichfalls noch als einen Teil der materiellen Welt begriff, nämlich als ein alles durchdringendes Feuer. Erst Platon erkannte, daß die Gesetzmäßigkeiten, welche die Welt ordnen, selbst nicht Teile dieser Welt sein können, sondern ihre Ursache in einer transzendenten Vernunft haben müssen: einem ‚Demiurgen‘, der die Welt von Anfang an wie ein Künstler geschaffen hat. Die kosmische Ordnung und die Kunst haben ihren Ursprung – einmal direkt, einmal indirekt – im göttlichen schöpferischen Intellekt. Im Neuplatonismus, insbesondere bei Plotin, ist der Künstler dann sogar gehalten, dem Demiurgen nachzueifern und auf diese Weise zur Vervollkommnung der Welt beizutragen. Der Kirchenvater Augustinus schließlich setzt den Deus artifex mit dem biblischen Schöpfergott gleich.

Der Musikwissenschaftler Johannes Laas wendet sich schließlich der Selbstoffenbarung Christi in der Gregorianik zu. Aus dem alttestamentlichen Psalmengesang und der griechischen Diatonik entstanden, vollzieht der Choral auf dem Gebiet der Musik eine ähnliche Synthese von jüdischem Offenbarungsglauben und hellenischer Philosophie wie die Theologie der Kirchenväter und der Scholastik. Ein weiteres Wesensmerkmal besteht darin, daß die Gregorianik nicht Kunst um ihrer selbst willen ist. Ihre Melodik wird bis hin zur einzelnen Silbe durch den liturgischen Rahmen und den zu vertonenden Text bestimmt. Die Musik tritt nicht in Konkurrenz zum Wort, sondern verstärkt es. Der Gläubige wird zum betenden Sänger oder zum singenden Beter. Der göttliche Logos teilt sich nicht allein durch das geoffenbarte Wort mit, sondern auch durch den Klang, der das Wort in die Herzen trägt und die Menschen formt – wie die koptischen Martyrer, die fast alle Chorsänger waren. Der gregorianische Choral wird somit nicht nur durch den Zeit und Raum übergreifenden Charakter des Latein zu einer universalen Sprache, sondern auch durch die innige Verbindung, die er zwischen Gott und den Menschen schafft. Gregorianik ist Theophanie. Eben dies bedeuten die Worte des heiligen Ambrosius: Christus in ecclesia cantat – Christus singt in der Kirche.

Den Abschluß des Buches bildet ein fiktives Interview mit Papst Benedikt XVI. Zum einen geht es um die Bedeutung der Schönheit der Liturgie für die Kunst: Wie wichtig ist die Kunst für den Gottesdienst? Führt uns die Schönheit außer im Kultus auch in der Kunst zu Gott? Welche Bedeutung fällt der Musik zu? In welchem Verhältnis steht das Christusbild zum Logos? Wie wirkt sich die Krise des modernen Gesellschaft auf die Liturgie und auf die Sakralkunst aus? Vor allem aber: Inwieweit kann die Schönheit, die in Christus ihre Vollendung findet, eine von Bosheit und Sünde entstellte Welt heilen? Und welchen Anteil kann der Mensch haben, wenn er seinerseits nach der von Gott kommenden Schönheit strebt? Mit diesen Ausführungen ergänzt Benedikt nicht nur die vorangegangen einzelnen Beiträge. Er gibt auch eine Antwort, eine RESPONSIO, auf die von Kardinal Müller eingangs gestellte QUAESTIO. Auf die Fragen eines Kardinals zur Lage der Kirche zu antworten, gehört zum Amt des Papstes. Benedikt tut dies gleichsam aus dem geistigen Schatz, den er uns als Vermächtnis hinterlassen hat. Denn sämtliche Aussagen von ihm in diesem Interview sind Originalzitate seiner Schriften.

Trotz der großen thematischen Bandbreite und der unterschiedlichen fachlichen Ausrichtung der Autoren ergänzen sich die Beiträge in hohem Maße. Der Grund dafür ist einfach: Die Verfasser folgten nicht ihren persönlichen Vorlieben, sondern ordneten sich einem ganzheitlichen Konzept unter. Sie haben gewissermaßen den relativistischen durch einen christozentrischen Subjektivismus ersetzt. Wie Pozzos Kompositionslinien laufen ihre Ausführungen, aus völlig verschiedenen Richtungen kommend, in Christus zusammen. Diese geistige Einheit war über Jahrhunderte nicht nur die Grundlage der abendländischen Kultur; bis heute bestimmt sie auch das Wesen von Kirche. Wo sie fehlt, gerät aus die Kultur katholischer Sicht auf Abwege, verfällt Theologie dem Irrtum, stirbt Glaube ab. Denn nur Christus ist nach biblischem Zeugnis der Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6). Dieses Buch ist der bescheidene Versuch, daran zu erinnern.

*